О бытовом заземлении простым языком

Заземление – это система, предназначенная для защиты людей от поражения электрическим током. Оно позволяет отвести утечку тока в землю, предотвращая риск поражения при пробое изоляции. В частных домах и квартирах правильная организация заземления играет важную роль в создании безопасной электросети. В этой статье мы разберем, какие виды заземления существуют, как оно работает и как его правильно выполнить.

Основные схемы заземления

TN-C:

Эта система использовалась в старом жилом фонде и сегодня считается устаревшей. В ней нейтраль (N) питающей сети совмещена с защитным проводником заземления (PE), то есть вместо отдельного заземляющего проводника в дом заводится всего четыре жилы (3 фазных и совмещенный заземляющей с нейтралью). Главный недостаток TN-C – отсутствие полноценного защитного заземления на конечном потребителе. Это увеличивает риск поражения током при аварийных ситуациях. В новых зданиях эта система не применяется, однако по ней работает электроснабжение всех советских зданий, не проходивших капитальный ремонт.

Эта система использовалась в старом жилом фонде и сегодня считается устаревшей. В ней нейтраль (N) питающей сети совмещена с защитным проводником заземления (PE), то есть вместо отдельного заземляющего проводника в дом заводится всего четыре жилы (3 фазных и совмещенный заземляющей с нейтралью). Главный недостаток TN-C – отсутствие полноценного защитного заземления на конечном потребителе. Это увеличивает риск поражения током при аварийных ситуациях. В новых зданиях эта система не применяется, однако по ней работает электроснабжение всех советских зданий, не проходивших капитальный ремонт.

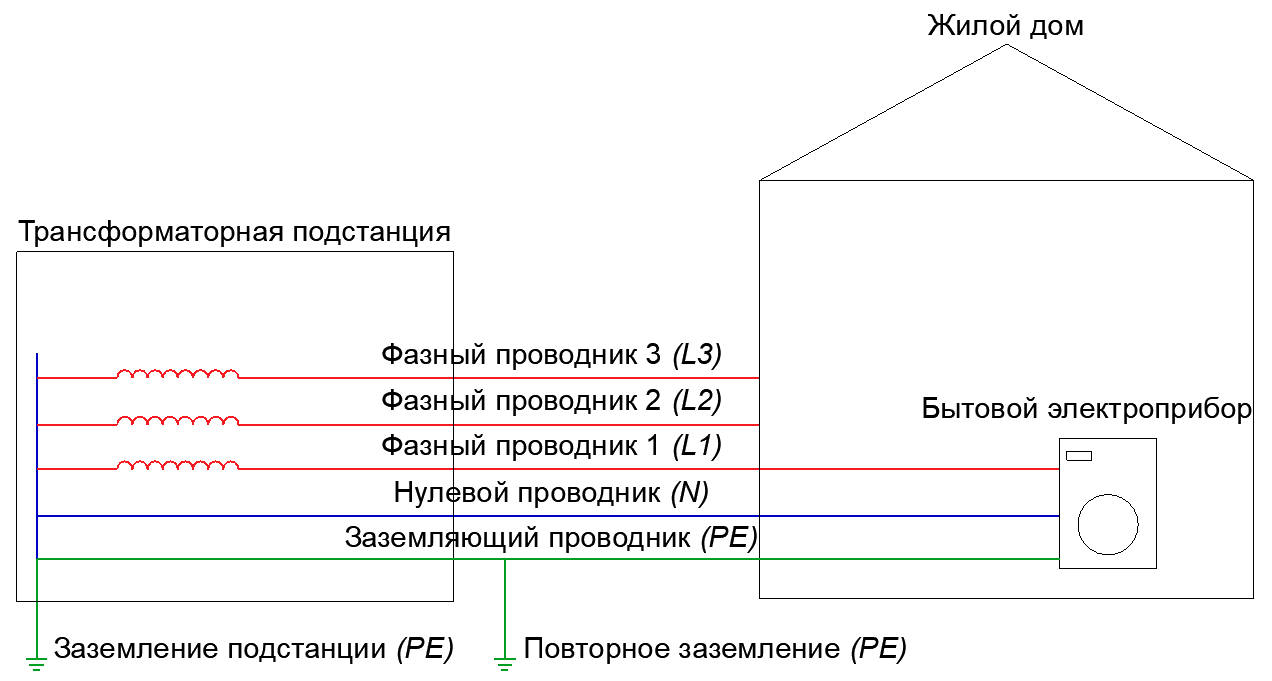

TN-S:

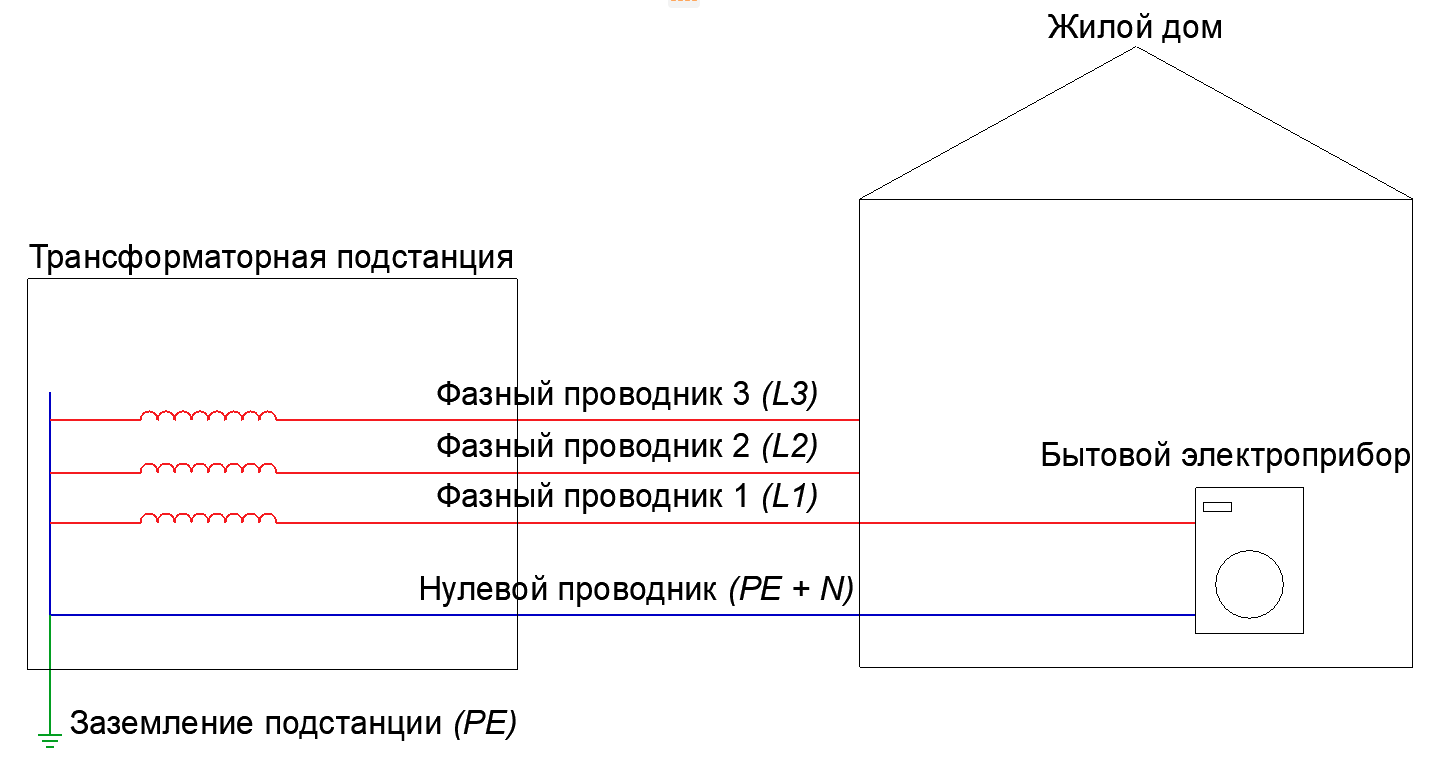

Современная и самая безопасная схема, в которой защитный заземляющий (PE) и нулевой (N) проводники разделены по всей длине, начиная от подстанции. Такая система обеспечивает надежную защиту и стабильную работу электрических приборов, но требует значительных изменений в инфраструктуре – прокладки отдельного заземляющего (PE) проводника от трансформаторной подстанции до потребителя. Именно поэтому она редко встречается в существующих жилых районах.

Современная и самая безопасная схема, в которой защитный заземляющий (PE) и нулевой (N) проводники разделены по всей длине, начиная от подстанции. Такая система обеспечивает надежную защиту и стабильную работу электрических приборов, но требует значительных изменений в инфраструктуре – прокладки отдельного заземляющего (PE) проводника от трансформаторной подстанции до потребителя. Именно поэтому она редко встречается в существующих жилых районах.

ТТ:

В небольших объектах и частных домах, где невозможно организовать систему TN-C-S (в том числе из за перечисленных выше причин) используется система TT. Ее особенность – полное разделение магистральной нейтрали (N) и заземления потребителя (PE). В системе TT подстанция заземлена отдельно, а у потребителя организуется индивидуальное заземляющее устройство. Основной минус – необходимость установки УЗО (устройства защитного отключения) на каждую группу при распределении нагрузок домашней сети.

В небольших объектах и частных домах, где невозможно организовать систему TN-C-S (в том числе из за перечисленных выше причин) используется система TT. Ее особенность – полное разделение магистральной нейтрали (N) и заземления потребителя (PE). В системе TT подстанция заземлена отдельно, а у потребителя организуется индивидуальное заземляющее устройство. Основной минус – необходимость установки УЗО (устройства защитного отключения) на каждую группу при распределении нагрузок домашней сети.

Линейный контур

Оголовок модульно-штыревого заземления

Комплект модульно-штыревого заземления

Замкнутый контур

Схема ТТ

Схема подключения прибора учета при системе TN-C-S

Расчет сопротивления заземления

Основу модульно-штыревого заземления составляют:

- Штыревые электроды – медные, омедненные или оцинкованные стержни длиной 1,5 метра, которые заглубляются в грунт с помощью отбойного молотка, поочередно соединяясь друг с другом.

- Муфты и резьбовые соединения – служат для прочного соединения штырей между собой, обеспечивая надежность системы.

- Горизонтальный проводник – обычно выполнен из полосовой стали или гибкого многожильного медного провода соединяющего заземлитель с вводно-распределительным щитом.

Монтаж начинается с устройства небольшого приямка глубиной до 50 см, в него устанавливают первый штырь, который заглубляется в землю ударами отбойного молотка или перфоратора. Когда стержень полностью вошел в грунт, к нему присоединяется следующий с помощью муфты, место соединения обязательно смазывается токопроводящей пастой. Процесс повторяется, пока не будет достигнута требуемая величина сопротивления. В большинстве случаев хватает 6 метров, но в сложных грунтах (например, в скальном или песчаном) глубина может быть больше. После получения необходимой величины сопротивления на оставшийся конец штыря герметично ставится оголовок из канализационной муфты диаметром 110-160мм и двух заглушек. Внутри оголовка с помощью комплектного соединителя подключают проводник, идущий в вводно-распределительный щит. Место соединения дополнительно герметизируется. После монтажа оголовок закапывается в землю и используется в качестве ревизии заземлителя.

В зависимости от типа системы заземления требования к сопротивлению отличаются:

Система TN-C-S

Согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок), сопротивление заземлителя не должно превышать 30 Ом, а общее сопротивление защитного проводника в вводно-распределительном щите – не более 10 Ом.

Система TT

В этой системе основная задача заземления – гарантировать срабатывание устройств дифференциальной защиты (УЗО или дифавтоматов).

Для УЗО с током срабатывания 30 мА допустимое сопротивление заземляющего устройства составляет не более 1660 Ом.

Подробнее о выборе устройств дифференциальной защиты можно прочитать в статье "Состав силового электрического шкафа"

Система TN-C-S

Согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок), сопротивление заземлителя не должно превышать 30 Ом, а общее сопротивление защитного проводника в вводно-распределительном щите – не более 10 Ом.

Система TT

В этой системе основная задача заземления – гарантировать срабатывание устройств дифференциальной защиты (УЗО или дифавтоматов).

Для УЗО с током срабатывания 30 мА допустимое сопротивление заземляющего устройства составляет не более 1660 Ом.

Подробнее о выборе устройств дифференциальной защиты можно прочитать в статье "Состав силового электрического шкафа"

В качестве основных преимуществ модульно-штыревого заземления можно выделить:

- Компактность – не требует большого свободного пространства, так как заглубляется вертикально единым стержнем.

- Высокая эффективность – глубина погружения позволяет достичь более стабильных значений сопротивления, чем у традиционных систем.

- Гибкость – количество и длину штырей можно регулировать в зависимости от сопротивления грунта, что делает систему универсальной.

- Долговечность – антикоррозийное покрытие (медь или оцинковка) продлевает срок службы до 30–50 лет.

- Высокую стоимость – такие системы дороже традиционных контуров, выполненных из уголков или труб.

- Необходимость специального инструмента – для заглубления штырей на большую глубину может потребоваться перфоратор или отбойный молоток.

- Вероятность столкновения с плотной породой – в редких случаях при забивке стержня он может упереться в камень или другой твердый слой грунта, который невозможно пробить. В таких ситуациях следует обрезать текущий стержень, сместиться на 1 метр и начать забивку нового. Затем оба стержня соединяются, и система приобретает характеристики линейного заземления.

Модульно-штыревое заземление

В последнее время широкое распространение получило модульно-штыревое заземление. Оно представляет собой вертикально заглубляемые соединенные между собой металлические стержни длиной 1,5 м. На описании этого метода следует остановиться подробнее.

В последнее время широкое распространение получило модульно-штыревое заземление. Оно представляет собой вертикально заглубляемые соединенные между собой металлические стержни длиной 1,5 м. На описании этого метода следует остановиться подробнее.

Линейное заземление:

Этот вариант заземляющего устройства аналогичен замкнутому контуру, но стержни размещаются в одну линию с интервалом 1 метр. В качестве электродов используются металлические уголки, трубы или арматура длиной 2–3 метра, которые заглубляют в грунт. Все заземлители соединяются между собой металлической полосой 40×4 мм или проводником соответствующего сечения.

Главное преимущество линейного заземления — возможность его расширения. Количество стержней увеличивают до тех пор, пока общее сопротивление заземляющего устройства не станет меньше нормативного значения. Такой способ монтажа удобен для участков, где есть возможность разместить заземлители вдоль забора или стены здания.

Эффективность линейного заземления, как и в случае с треугольным контуром, зависит от типа почвы. В сухих или песчаных грунтах может потребоваться больше электродов или дополнительное увлажнение грунта в месте заземления (например, добавление солей или глинистых пород для уменьшения сопротивления). Все соединения должны быть выполнены сваркой или болтовыми соединениями с антикоррозийной обработкой для защиты от окисления.

Этот вариант заземляющего устройства аналогичен замкнутому контуру, но стержни размещаются в одну линию с интервалом 1 метр. В качестве электродов используются металлические уголки, трубы или арматура длиной 2–3 метра, которые заглубляют в грунт. Все заземлители соединяются между собой металлической полосой 40×4 мм или проводником соответствующего сечения.

Главное преимущество линейного заземления — возможность его расширения. Количество стержней увеличивают до тех пор, пока общее сопротивление заземляющего устройства не станет меньше нормативного значения. Такой способ монтажа удобен для участков, где есть возможность разместить заземлители вдоль забора или стены здания.

Эффективность линейного заземления, как и в случае с треугольным контуром, зависит от типа почвы. В сухих или песчаных грунтах может потребоваться больше электродов или дополнительное увлажнение грунта в месте заземления (например, добавление солей или глинистых пород для уменьшения сопротивления). Все соединения должны быть выполнены сваркой или болтовыми соединениями с антикоррозийной обработкой для защиты от окисления.

Замкнутый контур (треугольник, квадрат):

Представляет собой несколько металлических стержней (уголков, труб или арматуры диаметром не менее 16 мм), вбитых в землю на глубину 2–3 метра и расположенных на расстоянии около 1 метра друг от друга в форме треугольника или квадрата. В верхней части стержни соединяются металлической полосой сечением не менее 40×4 мм или прутком. Этот тип заземления получил широкое распространение благодаря простоте монтажа и относительно небольшому занимаемому пространству. Однако его эффективность во многом зависит от типа грунта: в песчаных или каменистых почвах сопротивление контура может оказаться слишком высоким. В таких случаях требуется увеличение глубины заземлителей или использование дополнительных электродов.

Для надежности соединений между элементами контура обычно применяют сварку, но также можно использовать болтовые соединения с антикоррозийной обработкой. В дальнейшем к заземлителю приваривают металлическую полосу, ведущую к дому, откуда заземляющий проводник уже поступает во вводно-распределительный щит.

Представляет собой несколько металлических стержней (уголков, труб или арматуры диаметром не менее 16 мм), вбитых в землю на глубину 2–3 метра и расположенных на расстоянии около 1 метра друг от друга в форме треугольника или квадрата. В верхней части стержни соединяются металлической полосой сечением не менее 40×4 мм или прутком. Этот тип заземления получил широкое распространение благодаря простоте монтажа и относительно небольшому занимаемому пространству. Однако его эффективность во многом зависит от типа грунта: в песчаных или каменистых почвах сопротивление контура может оказаться слишком высоким. В таких случаях требуется увеличение глубины заземлителей или использование дополнительных электродов.

Для надежности соединений между элементами контура обычно применяют сварку, но также можно использовать болтовые соединения с антикоррозийной обработкой. В дальнейшем к заземлителю приваривают металлическую полосу, ведущую к дому, откуда заземляющий проводник уже поступает во вводно-распределительный щит.

Независимо от выбранной схемы заземления, сам процесс монтажа заземляющего устройства выполняется по схожим принципам. Варианты конструкций можно разделить на три основных типа:

Монтаж заземления в частном доме

Выбор системы заземления – это индивидуальное решение, зависящее от многих факторов: типа электросети, требований энергоснабжающей организации, особенностей объекта и бюджета. В новых многоквартирных домах чаще встречается TN-S, в частном строительстве наиболее распространены TN-C-S и TT. Грамотный подход к заземлению обеспечит защиту вашего дома и электрооборудования от аварийных ситуаций.

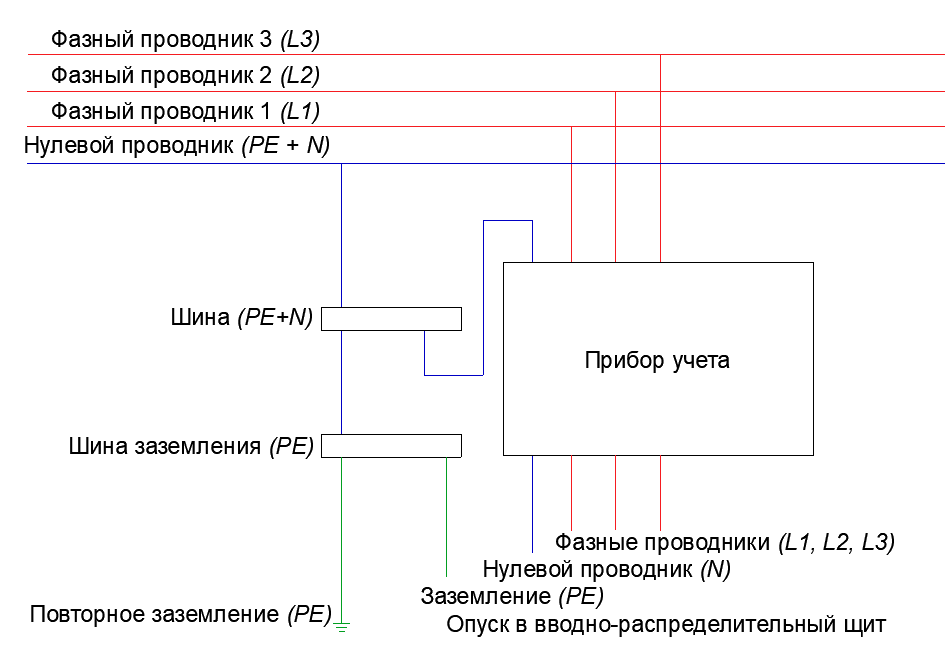

Второй недостаток связан с особенностями установки счетчиков электроэнергии. В последние годы энергосбытовые компании все чаще размещают счетчики высоко на опорах, а к потребителю спускаются четыре проводника (три фазных и общий PE+N). Однако для корректной работы прибора учета электроэнергии разделение совмещенного проводника (PE+N) на нулевой (N) и защитный (PE) должно выполняться до счетчика. Это означает, что при подключении дома к сети необходимо:

- Отключить PEN-проводник от счетчика.

- Разделить его на нулевой (N) и защитный (PE) проводники.

- Подключить проводник повторного заземления шине защитного проводника (PE) после разделения.

- Подключить нулевой проводник (N) к счетчику.

- Спустить уже три фазных проводника (L1, L2, L3) и нулевой (N) от счетчика и защитный проводник (PE) от шины заземления в вводно-распределительный щит дома на участке.

Система TN-C-S могла бы быть идеальной для наших условий, однако у этой схемы есть ряд недостатков часто встречающихся в современных реалиях.

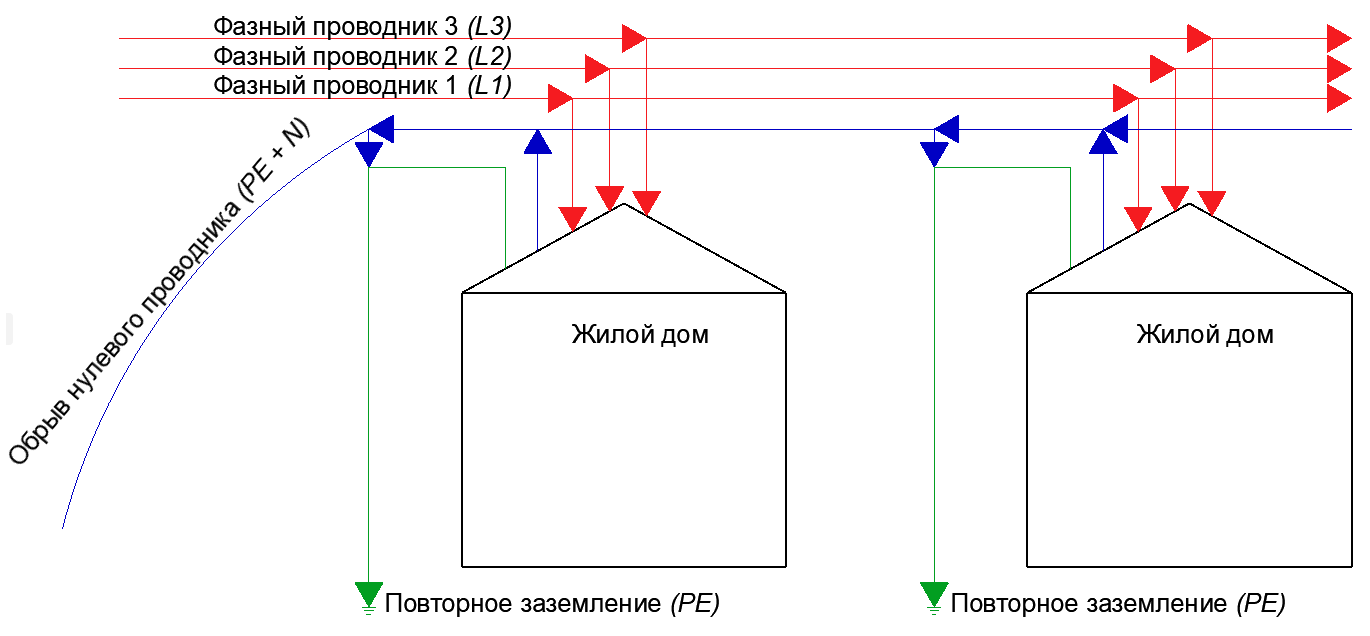

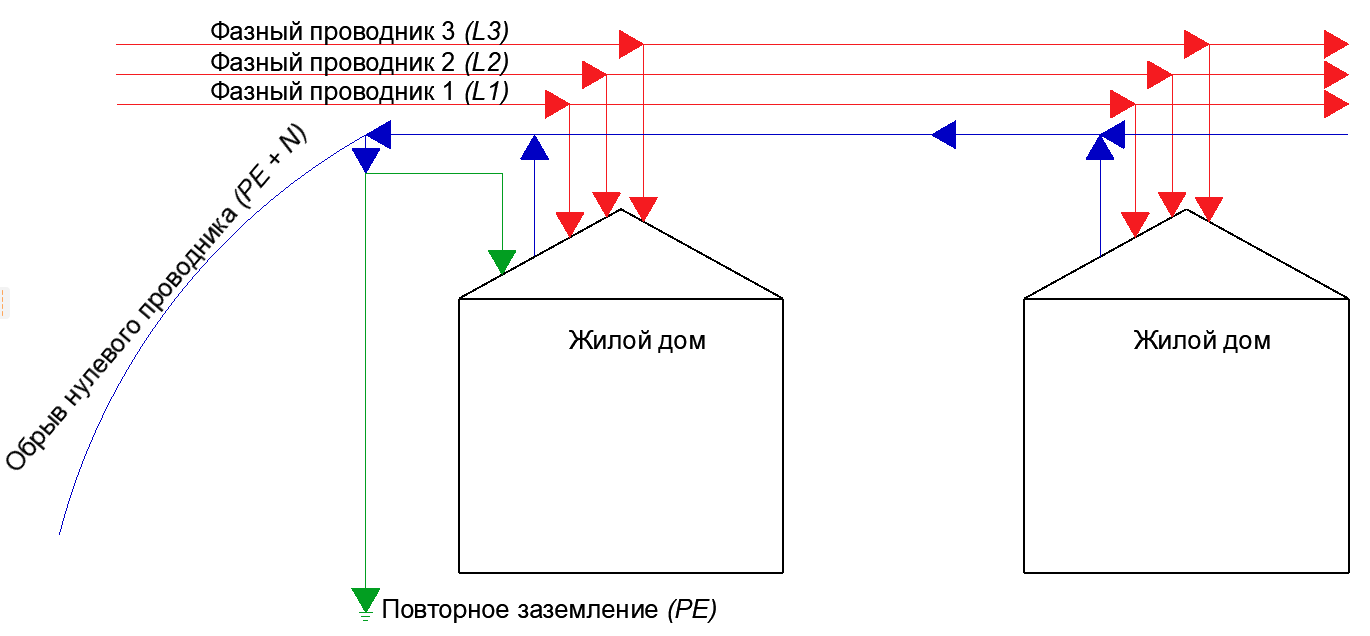

Во-первых, не каждый домовладелец в коттеджных поселках при строительстве дома уделяет должное внимание заземлению. Нередки случаи, когда используется устаревшая схема TN-C или заземление не делается вовсе. В таких ситуациях, если произойдет обрыв магистрального нуля на линии от подстанции, по вашему повторному заземляющему проводнику пойдет ток не только от вашего дома, но и от соседних домов, в которых отсутствует полноценное заземление. Это может привести к перегрузке заземляющего проводника, который на этот ток не рассчитан, и, как следствие, аварийной ситуации в доме.

Во-первых, не каждый домовладелец в коттеджных поселках при строительстве дома уделяет должное внимание заземлению. Нередки случаи, когда используется устаревшая схема TN-C или заземление не делается вовсе. В таких ситуациях, если произойдет обрыв магистрального нуля на линии от подстанции, по вашему повторному заземляющему проводнику пойдет ток не только от вашего дома, но и от соседних домов, в которых отсутствует полноценное заземление. Это может привести к перегрузке заземляющего проводника, который на этот ток не рассчитан, и, как следствие, аварийной ситуации в доме.

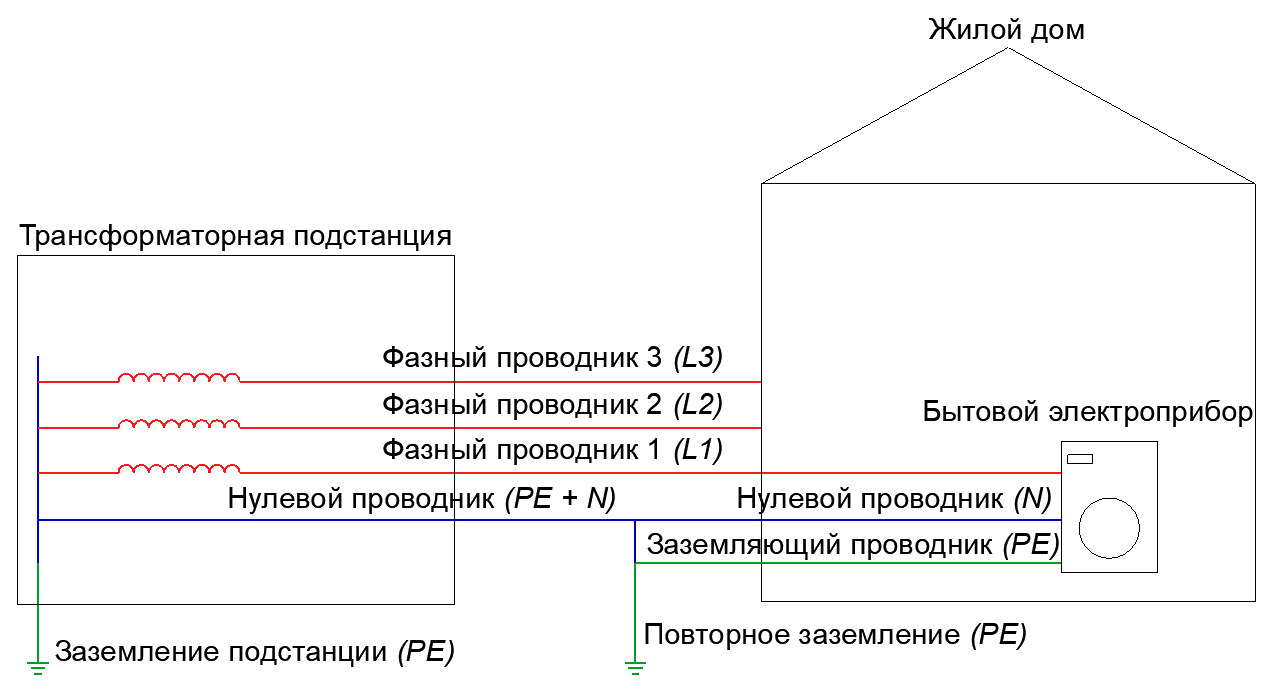

TN-C-S:

Эту схему можно назвать промежуточным вариантом, сочетающим элементы TN-C и TN-S. В этой системе в основной питающей линии нейтраль и защитный провод объединены (PE+N), но в точке ввода в здание совмещенный проводник делится на нулевой (N) и заземляющий (PE). Это позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности по сравнению с TN-C, не требуя полной перестройки внешних электросетей, как в TN-S. Однако есть важное условие: правильное повторное заземление в точке разделения проводников.

Эту схему можно назвать промежуточным вариантом, сочетающим элементы TN-C и TN-S. В этой системе в основной питающей линии нейтраль и защитный провод объединены (PE+N), но в точке ввода в здание совмещенный проводник делится на нулевой (N) и заземляющий (PE). Это позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности по сравнению с TN-C, не требуя полной перестройки внешних электросетей, как в TN-S. Однако есть важное условие: правильное повторное заземление в точке разделения проводников.

Обрыв ноля при неправильной системе TN-C-S

Обрыв ноля при правильной системе TN-C-S

Схема TN-C

Схема TN-C-S

Схема TN-S

Если у вас остались вопросы по теме статьи или об электромонтажных работах в целом вы можете получить бесплатную консультацию